2019.10.02更新

眼科手術アップデートセミナー in 沖縄 2019に参加しました

2019年10月2日(水)にザ・ナハテラスにて眼科手術アップデートセミナーが開催されました。

特別講演1『屈折矯正と老視矯正も希望する白内障患者を満足させるために必要なこと』 演者:木村 格先生(木村眼科内科病院)

当院でも多焦点眼内レンズを扱っておりますが、単焦点と比較して、メリット・デメリットどちらもあります。多焦点眼内レンズは、眼の中に入ってきた光を二つに振り分けてしまうため、光を全て活用する通常タイプの単焦点眼内レンズより見え方の質が劣ってしまう可能性があります。職業によっては、カメラマンやデザイン関係の職業の方、細かいことが気になり色々と考え込んでしまう神経質な方には向かない場合があります。また、多焦点眼内レンズを使いこなすために高度の網膜機能が必要であるため、網膜疾患などの病気に罹患している場合や、非常にご高齢な方などは網膜の機能自体が落ちている可能性があり、見え方の質が劣ってしまうため、適応外になることもあります。木村格先生は、片眼に遠中重視、もう片眼に中近重視の多焦点眼内レンズを挿入したブレンドビジョンについて、豊富な診療経験をふまえて分かりやすく説明していました。

特別講演2『IOL新素材デバイスClareon AutonoMeと3Dシステム NGENUITYの使用経験』 演者:坂口 裕和先生(大阪大学)

坂口 裕和先生は、炭酸ガスの内蔵された新しい挿入デバイスであるAutonoMeと新しい眼内レンズClareonについてのお話でした。当院ではAuto Sertを利用しておりますが、セッティングの手間が今後の課題かなと思いました。他に最近ホットなHeads up surgeryについてお話があり、大学病院などの教育の場ではかなり有用性があると感じましたし、あと術者の姿勢の負担が減るので長時間の手術でも疲れにくいとのことでした。年齢を重ねると、若い頃には感じていなかったことが徐々にでてきます。科学の進歩とともにまだまだ進化を遂げるであろう手術システムの今後に期待します。(担当 安里)

投稿者:

2019.09.24更新

ビジョンセミナーに参加しました

9/23眼科コメディカル向けのセミナーが大阪の帝国ホテルにて行われました。

講演会の内容は「明日の診療をちょっと良くする」というテーマで、内容はとても充実していて演目は2つありました。

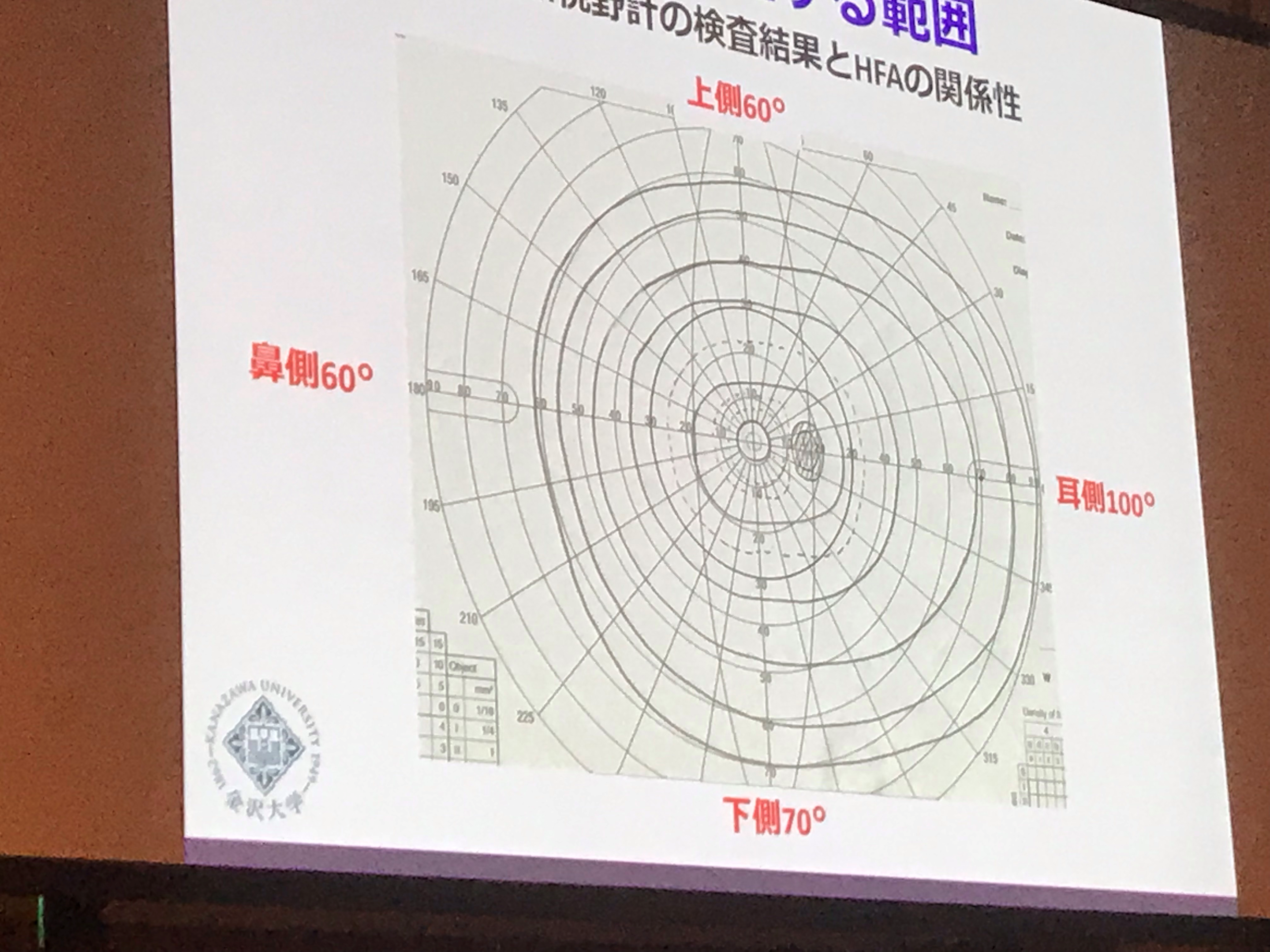

始めはORTの宇田川さち子先生の緑内障編で、視野検査時の少し気を付けるだけで検査をスムーズにすることができてミスを減らす方法や、現在主流の検査方法にすることで検査時間を短くすること、主流になった理由、仕事効率化についてのお話しなどとてもためになる内容でした。

2つ目は後藤禎久先生の加齢黄斑変性症編で、こちらは網膜OCT撮影時の注意点について検査をスムーズにするコツ、最新の解析内容を上手く利用して病状をドクターがすばやく判断しやすくする方法、撮影範囲の広くすることでのメリット、デメリットなどの話がありためになる内容でした。

今回あった講演会を聞いて、日頃の検査時に気を付ける点が増えて改めて検査時に注意するところがわかりました。

これからは、今まで以上に綺麗なデータをドクターへ、それによりしっかりした診断、スムーズな診療に繋げていけるよう今回学んだ内容を他の職員にも情報を広げて職員全員でスムーズな診療を心掛けて行きたいです。

(担当 玉城 小波津)

投稿者:

2019.09.19更新

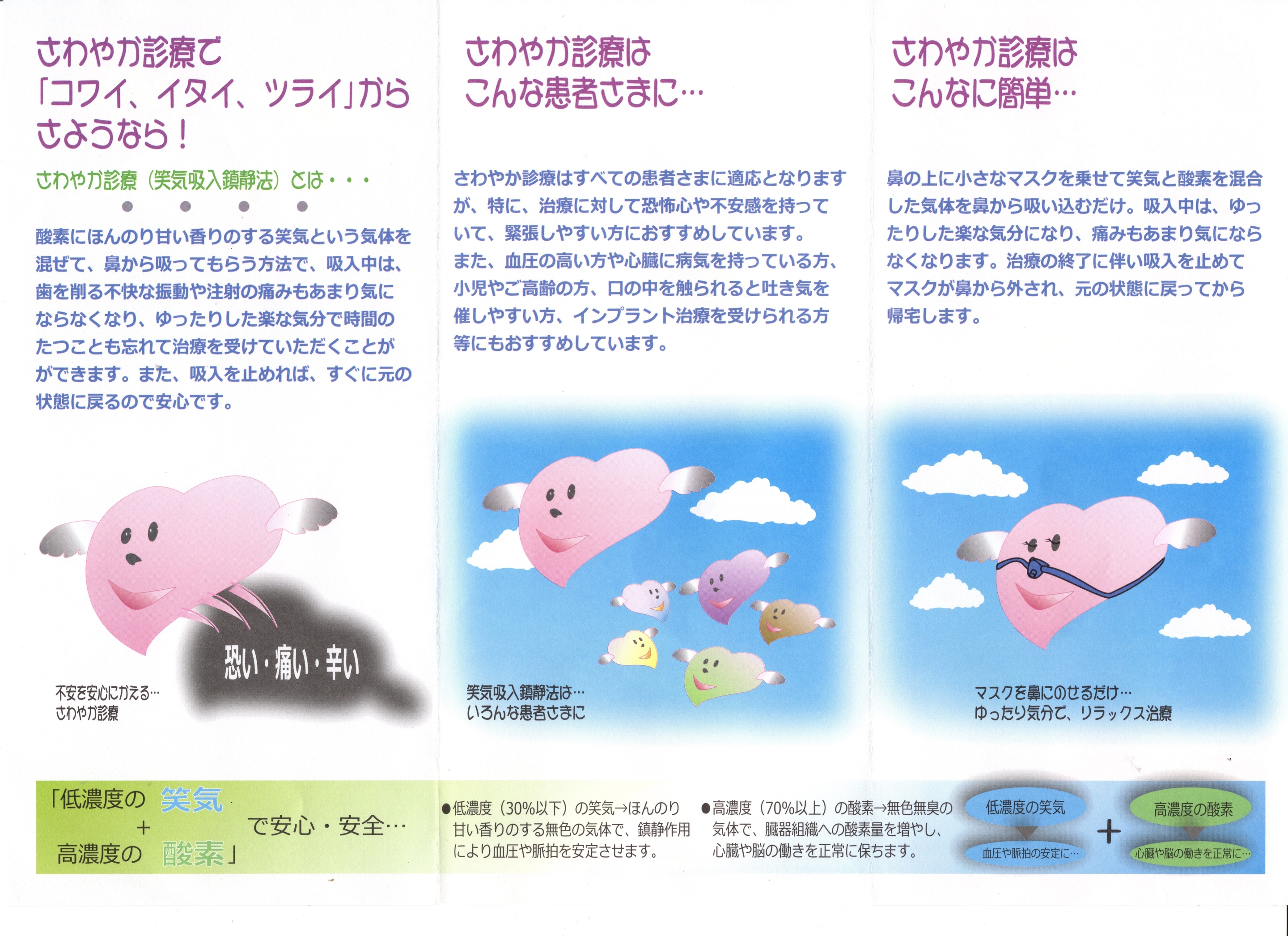

笑気麻酔 さわやか診療のお知らせ

当院では手術時の不安や恐怖感からくる痛み、緊張を和らげるための麻酔を希望者に対して保険診療で行っています。

麻酔の名称は低濃度笑気麻酔といいます。

笑気麻酔とはN2O(亜酸化窒素)と医療用酸素を混合した麻酔で、適度な鎮静作用と強い鎮痛作用を持ち、効果の発現と消失が速やかで、薬物代謝を行う重要臓器に影響を及ぼさないとされています。

優れた特徴を持つ笑気ガスを30%以下という低い濃度で、70%以上の酸素とともに鼻から吸入させる極めて安全性の高い方法です。

これにより手術中に体が緊張でこわばるのを防ぎ、なおかつ消失も速やかなため副作用も少ないので、手術後の影響もなく身体への負担も少なく手術がスムーズに行えます。

笑気麻酔がなくても点眼麻酔、局所麻酔を行うのでスムーズに手術は行えますが、手術に対して不安がある方、手術時の痛みに対して恐怖心がある方に笑気麻酔をお勧めしています。

手術を受けられる予定の方でご希望があれば診察時、検査の際、看護師へご気軽にお声掛け下さい。

(担当 玉城)

投稿者:

2019.09.17更新

「第1回ロービジョンケアゆんたくの会」へ参加しました

8月末日、南部医療センターにて行われた「第1回ロービジョンケアゆんたくの会」へ行って参りました。

ロービジョン患者さんのQOLの維持、向上を支え、患者さんの笑顔を増やすべく、

今回は気軽に、活発な意見を出し合える会を目指し、あえて少人数で開催する運びとなったようです。

てるや眼科ORTの照屋さんが症例発表され、どの様な流れでどの様な対応をし、その患者さんのQOLの向上を図っているかを述べられました。

ロービジョンケアはちょっとした気付きや工夫で、劇的に改善できる事があります。それぞれの患者さんのニーズに応え、情報を伝え、今より少しでも日常生活を明るく過ごして頂けるようにすべく、実際にどの様な検査をし、どうお話しを進めていけば良いのか、そのHow toを、これからも先輩方から学んでいきたいです。(担当 末吉)

投稿者:

2019.09.17更新

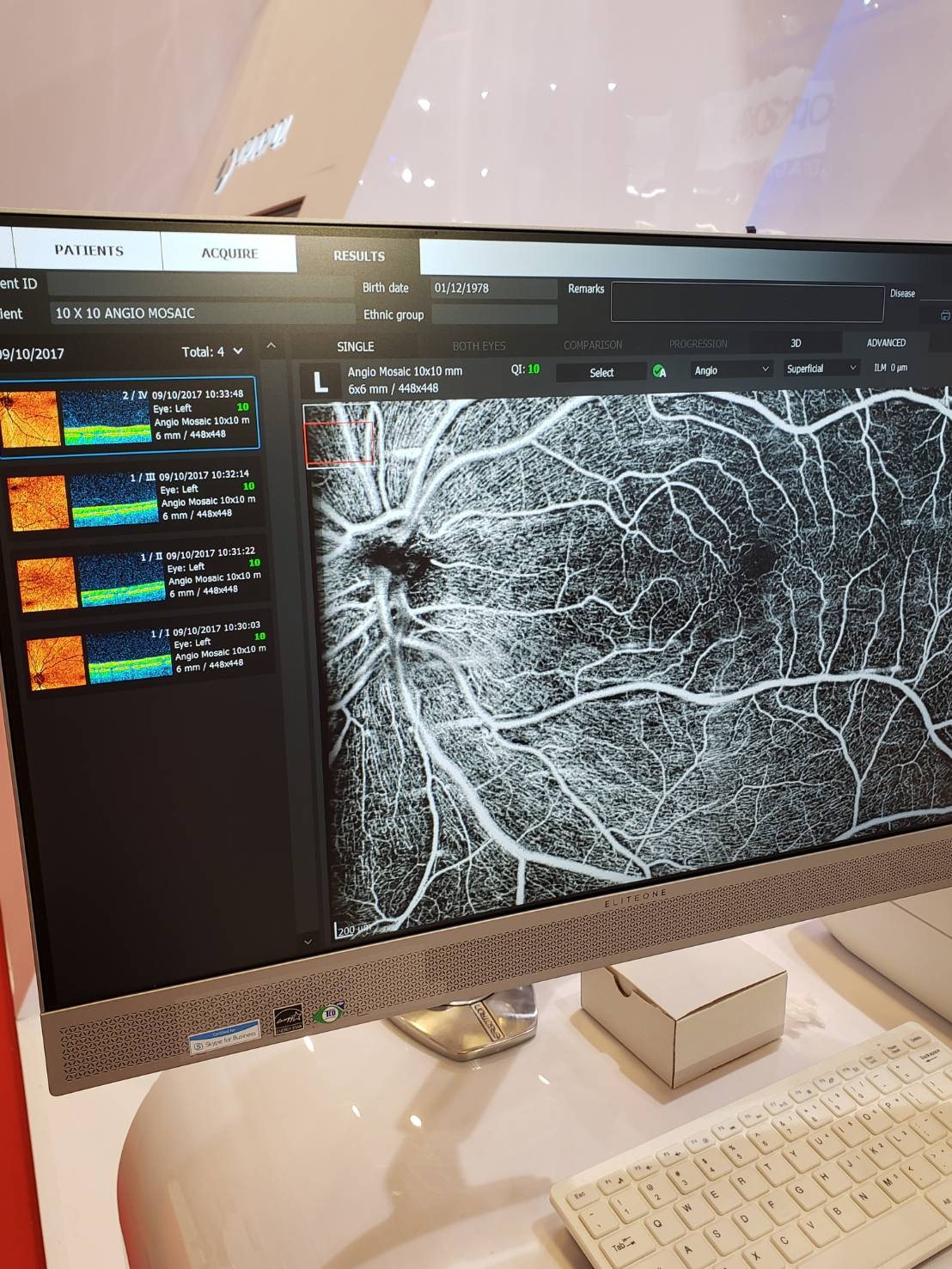

2019 パリESCRSへ理事長、総院長が参加しております

2019/9/14~18にパリで開催されているESCRS(欧州白内障・屈折矯正手術会議)へ理事長、総院長が参加しております。世界の最先端の技術、新製品の展示がされており、トレンドを知る学会でです。

会場では新製品の取り扱いや特徴も学んでいます。

今回得た知識と技術を今後の診療へ反映できる様精進して参ります。(担当 屋宜)

投稿者:

2019.09.14更新

緑内障レーザー治療(TOMEY社 CYCLO G6)のご案内

当院にて5月からCYCLO G6という機器を使用した新しい緑内障治療(経強膜毛様体光凝固)がスタートしました。

眼の中には房水という水が循環しています。房水を産生する毛様体という組織にレーザーを照射する事により眼圧を下げる治療になります。

眼を切開する事もなく局所麻酔及び日帰りで帰れる新しい手術となっております。緑内障治療薬を漸減出来る可能性があり、従来の毛様体光凝固に比べ痛みも少なく合併症も少ないとされています。

5月から治療を開始しており9名の患者様がこの手術を受けられましたがとても経過良好です。

興味がある方はスタッフ又は医師までご相談下さい。

(担当 神谷)

投稿者:

2019.08.31更新

理事長、総院長 診療日のご案内

第37回欧州白内障屈折手術学会(ESCRS)参加のため令和元年9月14日(土)~23日(月)まで

理事長 安里 良盛、総院長 安里 良は不在となります。

ご理解の程宜しくお願い致します。

投稿者:

2019.08.18更新

2019年 院内BBQを行いました

今年も毎年恒例の院内BBQを行いました。両院合わせて参加者は40人前後集まり、仲間達ととても有意義な時間を過ごせました。今年も残りあと4ヶ月ですが、職員一同気を引き締めて頑張ります!(担当 神谷)

投稿者:

2019.07.13更新

池田康博先生の宮崎大学眼科教授就任パーティーに参加してきました

ホテル日航福岡で、九州大学の池田康先生の宮崎大学眼科教授就任パーティーが行われました。

私も九州大学で病棟医をしていた頃に、直接指導をうけました。

今後の網膜色素変性の遺伝子治療を含め、益々のご活躍をお祈り申し上げます。(担当 安里)

投稿者:

2019.07.11更新

受付時間変更のお知らせ

令和元年9月からおもろまち駅前院は、火曜日~土曜日の午後の最終受付時間が16時までとなります。

皆様、ご理解・ご協力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。(担当 國吉)

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (7)

- 2025年7月 (1)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (3)

- 2025年4月 (6)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (6)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (5)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (5)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年4月 (5)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (3)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (6)

- 2019年12月 (5)

- 2019年11月 (10)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (6)

- 2019年4月 (5)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (7)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (6)

- 2018年9月 (9)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (10)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (6)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (8)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (5)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (2)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年3月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (2)

- 2014年1月 (2)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (3)

- 2013年8月 (3)

- 2012年11月 (1)

- 2012年8月 (2)

- 2012年4月 (4)