2019.11.19更新

おもろまち駅前院 12/14(土)午前診療についてのお知らせ

令和元年 12/14(土)安里眼科おもろまち駅前院の午前診療受付は11時までとなります。

11時以降に受付された方は午後2時からの診療とさせて頂きます。

ご迷惑をお掛け致しますがご理解、ご了承の程宜しくお願い致します。

投稿者:

2019.11.09更新

新人歓迎&院内ボーリング大会(下半期)が行われました

2019年11月9日に、南風原のサザンヒルにて新人歓迎&院内ボーリング大会が開催されました。20人以上の参加があり、会は大変盛り上がりました。8月、9月からの新しく仲間として加わった4人も楽しそうでした。今年もあと2ヶ月をきりました。インフルエンザも流行っているので体調管理に気をつけて、みんなで頑張ります!!!(担当 末吉)

投稿者:

2019.11.08更新

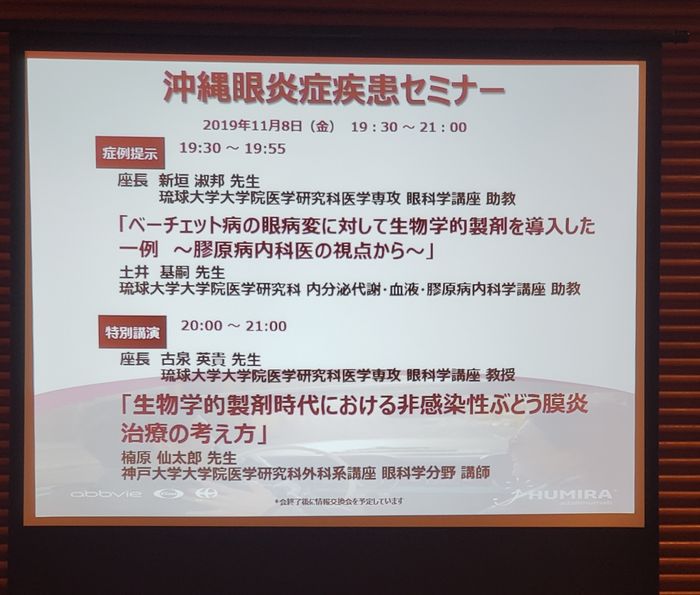

沖縄眼炎症疾患セミナーに参加しました

2019年11月8日(金)19時半~ナハテラスにて、沖縄眼炎症疾患セミナー(アッヴィ&エーザイ)が開催されました。

①『べーチェット病の眼病変に対して生物学的製剤を導入した一例~膠原病内科医の視点から~』の題で、琉球大学内分泌代謝・血液・膠原病内科 土井基嗣先生が、②『生物学的製剤時代における非感染性ぶどう膜炎治療の考え方』の題で、神戸大学眼科 楠原仙太郎先生が講演されました。べーチェット病に対しての治療も、生物学的製剤の登場により頻繁に起こしていた眼発作が抑えられるようになり、眼科分野でもかなりインパクトがありましたが、今回の発表でアダリムマブ(ヒト型抗ヒトTNFーαモノクローナル抗体)は、レミケードの投与方法が点滴であるのに対し、ヒュミラは皮下注射で投与(2週に1回)できる(一定の条件を満たせば在宅自己注射が可能)とのことでした。

当院でも豊見城中央病院や那覇市立病院膠原病内科と連携して、非感染性ぶどう膜炎の患者さんを紹介し、適応のある方は治療を行っております。投与前の感染症のチェックや全身管理が必要なため、今後とも他科と連携して治療にあたりたいと思います。(担当 安里)

投稿者:

2019.11.06更新

2019年11月6日 琉球新報ドクターのゆんたくひんたく 安里 瞳先生の記事が掲載されました

流涙症という病気があります。悲しくもないのに涙がこぼれる、1日中ハンカチが手放せないといった症状で気付きます。涙が多くても困っていなければ治療は必要ありませんが、症状にストレスを感じる場合は治療の対象となります。

流涙症は原因により3種類に大別されます。1番目は排水管の詰まり(涙道閉塞(へいそく))、白目のたるみ(結膜弛緩(しかん)症)などによる導涙(どうるい)障害に伴うものです。2番目は目の表面の疾患などによる涙液分泌過剰に伴うものです。3番目はドライアイに伴う流涙症などです。今回は涙道閉塞についてもう少し詳しくお伝えします。

涙道とは字の示す通り、涙の通り道のことで、涙点→涙小管→涙嚢→鼻涙管を経て鼻腔(びくう)へとつながっています。このどこかが、炎症、薬剤、腫瘍、外傷などの原因で詰まると涙道閉塞となります。

涙道閉塞の有無は、涙道通水試験という、涙点から生理食塩水を注入して鼻に通っているかを調べる検査で確認します。これは外来で簡単に行うことができます。生理食塩水が鼻の奥から喉の方に流れて来ない場合は涙道閉塞が疑われ、涙道内視鏡検査を行います。

涙道内視鏡は直径0・9ミリ、長さ5センチの細い管状をした内視鏡で、これを涙点から挿入して涙道内を直接観察できます。涙道内に閉塞があれば解除させ、再閉塞を防ぐために直径1ミリのチューブを留置します。治療時間は15分程度で、入院の必要はありません。チューブは2~3カ月間入れたままにし、その間は2~3週間に1度洗浄のために来院していただきます。

涙道閉塞のうち、鼻涙管閉塞があって涙道内視鏡で鼻腔まで到達できない場合は、涙嚢鼻腔吻合(ふんごう)術という、涙道と鼻腔を直接つなげる手術の適応になります。涙小管閉塞がチューブでは治せない場合は、涙小管形成術といって、涙小管の代わりとなる通り道を新たに作る手術の適応になります。いずれも、まず涙道内視鏡検査をしてからの適応判断となります。

涙の症状のある方はお近くの眼科を受診されてはいかがでしょうか?

(安里瞳、安里眼科おもろまち駅前)

投稿者:

2019.11.01更新

2019年度 大浜第一病院地域連携懇親会へ参加しました

10月30日、ホテル「ザ・ナハテラス」にて開催された大浜第一病院主催の地域救急医療連携懇親会に参加して参りました。

数多くの病院からDrやコメディカルの方が参加しており、交流できる貴重な機会となりました。美味しいお食事と楽しい余興もあり、会場も非常に盛り上がっていました。当院眼科形成専門医でいらしている嘉鳥先生の紹介もありました。

日頃お世話になっている大浜第一病院の歴史や診療科・Dr紹介もあり、一段と大浜第一病院への理解が深まりました。現在、必要な治療を最適な場所で行うことが大切であり、地域連携が非常に重要となっております。今後も地域の病院との連携を大切にして患者様の診療に活かして参りたいと思います。 (担当 矢部)

投稿者:

2019.10.30更新

沖縄県 強膜内固定術講習会に参加しました

2019年10月30日(水)に、沖縄ハーバービューホテルにて、横浜市立大学大学院医学研究科視覚再生外科学 附属市民総合医療センター講師 山根真先生の『眼内レンズ強膜内固定術ー進化と深化ー(Double Needle Technique)』の講習会がありました。当院でも最近は眼内レンズ二次挿入が必要な場合に、縫着術から強膜内固定術にシフトしてきております。山根先生より、強膜内固定術の誕生秘話や手術中のコツを術中動画やアニメーションなどとてもわかりやすく説明して頂きました。また、手術中にどこまで硝子体を切除するか、眼内レンズ傾斜の生じる可能性や術中の惹起乱視についてなど活発な質疑応答もあり、沖縄でも強膜内固定への注目度が高いことを感じました。とても勉強になりました。(担当 安里)

投稿者:

2019.10.29更新

第73回日本臨床眼科学会(in 京都)に参加しました

2019年10月24日~27日 国立京都国際会館 グランンドプリンスホテル京都にて、第73回日本臨床眼科学会が行われました。特別講演、モーニング・ランチョン・イブニングセミナー、インストラクション、ションシンポジウム・一般講演。器械展示場で最新機器。学術展示では295題の症例が展示されていて、観て・聞いてとても勉強になりました。欲を言えば、同じ時間のこのセミナーとインストラクションコースを受けたいのにと悩む程でした。

器械展示場にで スマートぺリメトリー アイモを体験.両眼開放で暗室不要。隣で検査している方 検査員の気配も気にならず、従来の視野検査より時間短縮のスピードを感じました。検査が完全に終了後、信頼性の低い点に対しての再検査ができる。被験者のアクシデントにより検査を中断しても一時保存で再検査可能という点も患者様の負担軽減になるなと思いました。

10月26日 19:00~ Pan Optix Nightセミナー参加 10/25に3焦点眼内レンズとして国内初認証を受けたPanOptix 同時にtoricも同時販売。88%の高い光利用率を有し瞳孔径の依存を低減。遠方視を犠牲にすることなく中間~近方の広い明視域 乱視矯正も可能で、より見え方の質の向上。患者様へどの様に術前検査で説明し、理解を得て、実際の術後の満足度の方向もあり今後の術前検査での患者様への説明に活かせる内容のセミナーでした。

また今回の学会では、現在当院でも採用している笑気吸入鎮静法についてのセミナー(セキムラ主催)もありました。『歯科領域における笑気吸入鎮静法の活用法』について元・日本大学歯学部歯科麻酔学講座准教授の見崎徹先生が、『眼科領域における笑気麻酔の活用と展望』についてツカザキ病院の野口三太朗先生が、『当院の眼形成局麻手術における鎮静の目的・効果とその具体的な方法』について鹿嶋友敬先生がお話しされました。低濃度笑気麻酔はとても安全で、眼科手術でも大変有用であり、主な適応として、①閉所恐怖症の方、②不安が強く手術中に緊張が強い方、③眼球圧迫時に痛みを訴える方、④小児の処置などでした。今後、眼科で導入する施設も増えていくと思われます。当院は良い医療機械は積極的に導入して、患者様が安心して手術を受けられる環境を提供していこうと考えています。今回スタッフ4人で臨床眼科学会へ参加して学んで得た知識は、今後他のスタッフとも情報共有し、実践に活かしていきたいと思います。学会に参加させて頂きありがとうございました。(担当 中尾)

投稿者:

2019.10.24更新

2019年 日本臨床眼科学会へ参加しております

2019年10月24(木)~27(日)に国立京都国際会館/グランドプリンスホテルで開催している第73回日本臨床眼科学会(JCO)へ安里眼科 理事長、総院長、糸満副院長及びスタッフ4名が参加しております。シンポジウム、講演プログラムや各コースの演題が多い学会ですので、学んだ多くを持ち帰りアウトプットできるように頑張ります。(担当 屋宜)

投稿者:

2019.10.21更新

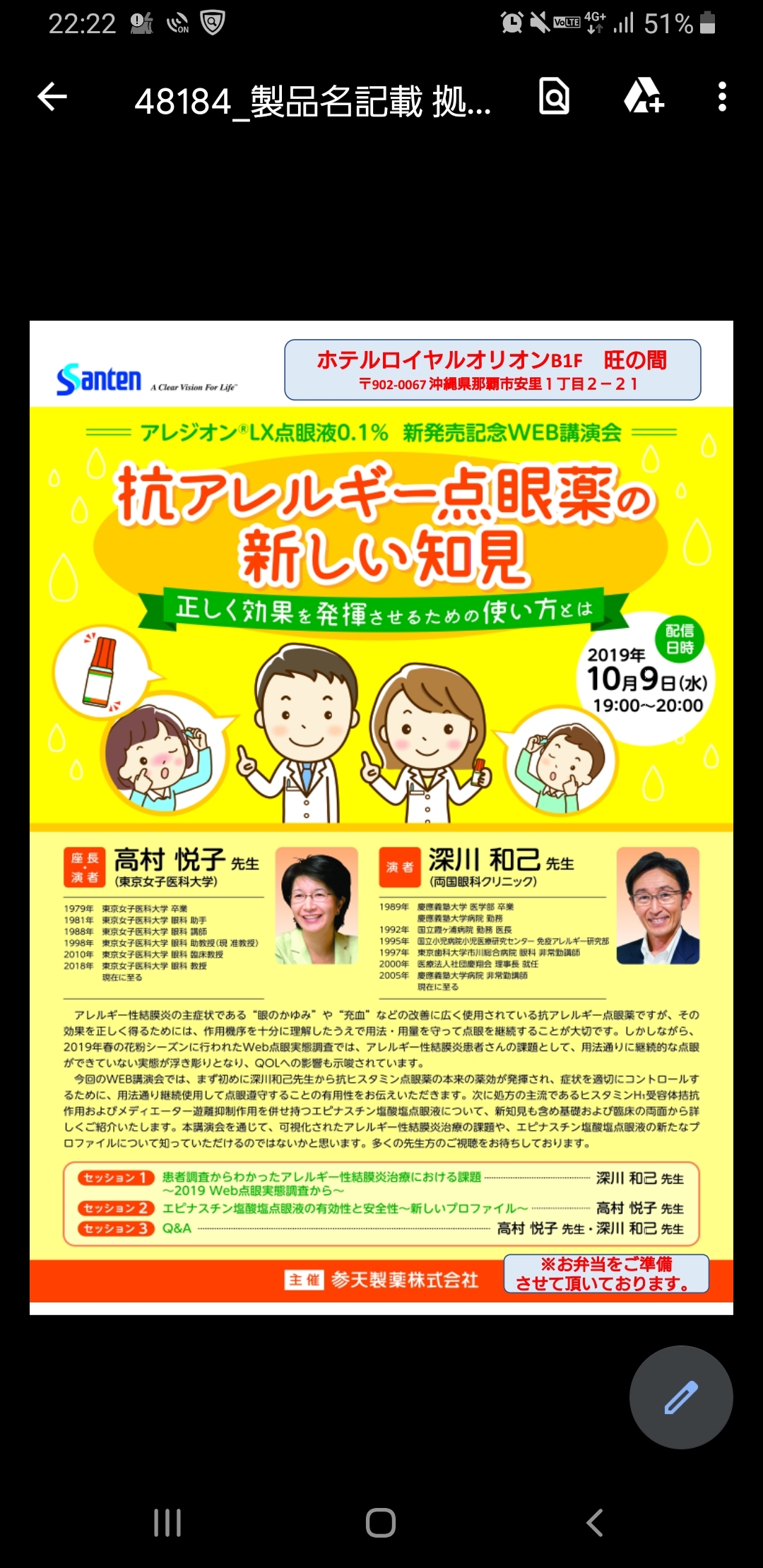

抗アレルギー点眼薬の新しい知見~アレジオンLX 0.1%新発売 WEB講演会に参加しました

去る2019年10月9日に、ホテルロイヤルオリオンにて、抗アレルギー点眼薬の新しい知見~アレジオンLX 0.1%新発売 WEB講演会(参天製薬)が行われました。まず、両国眼科クリニックの深川和己先生より、抗ヒスタミン点眼薬の本来の薬効が発揮され、症状を適切にコントロールするために用法通り継続使用して点眼遵守することの有用性について説明がありました。やはりほとんどの抗アレルギー点眼薬は4回/日のものが多く、特に若い人などはなかなか点眼回数を守れていないのが現状であると、私も日々の診療で感じておりましたが、2019年の春の花粉シーズンに行われたWeb点眼実態調査では、アレルギー性結膜炎の患者さんの課題として、用法通りに継続的な点眼ができていない実態が浮き彫りとなり、QOLへの影響も示唆されたとのことでした。また、東京女子医科大学の高村悦子先生より、処方の主流であるヒスタミンH1受容体拮抗作用およびメディエーター遊離抑制作用を併せ持つ、エビナスチン塩酸塩点眼薬について、新知見も含め基礎および臨床の両面からについて説明がありました。花粉が飛散する数週間前から予防的に抗アレルギー点眼薬を使用することにより、季節性のものはある程度コントロールできますが、通年性にものに対してはハウスダストなどの影響も考え、部屋の掃除をこまめにしるなども対処方法としては良いかなと思いました。今後新しく発売される、参天製薬さんのアレジオンLXは点眼回数が2回/日で良いため、若い方でもしっかり点眼するだろうと予想されます。当院でも今までのアレジオン点眼薬に加え、アレジオンLX点眼薬も適応をみながら処方していきたいなと思います。(担当 安里)

投稿者:

2019.10.06更新

沖縄県視能訓練士勉強会に参加しました

10月5日、南部医療センターにて開催された視能訓練士の勉強会に参加して参りました。

勉強会の内容は、HOYAの小山さんによる「多様化する累進屈折力眼鏡について」・南部医療センター眼科ORTの比屋根さんによる「斜視検査の基本」でした。累進屈折力眼鏡についてのお話では、現在患者様のニーズに合わせ、レンズ種類の多様化や、それに伴うレンズ構造の複雑化について学びました。そのため、実際処方した度数と、機器で測定した眼鏡度数が異なることがある様です。その際には、眼鏡店にレンズ種類の問い合わせを行ったり、患者様にレンズ袋を持参頂く様事前に声掛けを行うことが大切だと学びました。斜視検査のお話では、どの様な点に気を付けて検査を行えば良いのか、小児の検査のコツ等を実際検査を行っている映像を見せて頂きながら学ぶことが出来ました。すぐに外来で使える手技ばかりで、今後の斜視検査に活かしていきたいと思います。他院で行っている検査手技を聞くことは非常に勉強になると共に、スタッフのスキルアップにも繋がるため、今後も様々な勉強会に参加していき、スタッフとの情報共有を心掛けて参ります。(担当 矢部)

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (7)

- 2025年7月 (1)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (3)

- 2025年4月 (6)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (6)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (5)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (5)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (5)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年4月 (5)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (4)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (4)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (3)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (6)

- 2019年12月 (5)

- 2019年11月 (10)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (4)

- 2019年6月 (6)

- 2019年5月 (6)

- 2019年4月 (5)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (7)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (6)

- 2018年9月 (9)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (10)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (6)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (8)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (5)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (2)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (1)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年3月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年3月 (2)

- 2014年1月 (2)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (3)

- 2013年8月 (3)

- 2012年11月 (1)

- 2012年8月 (2)

- 2012年4月 (4)