2025.06.20更新

「よし、白内障の手術を受けよう」出版のお知らせ

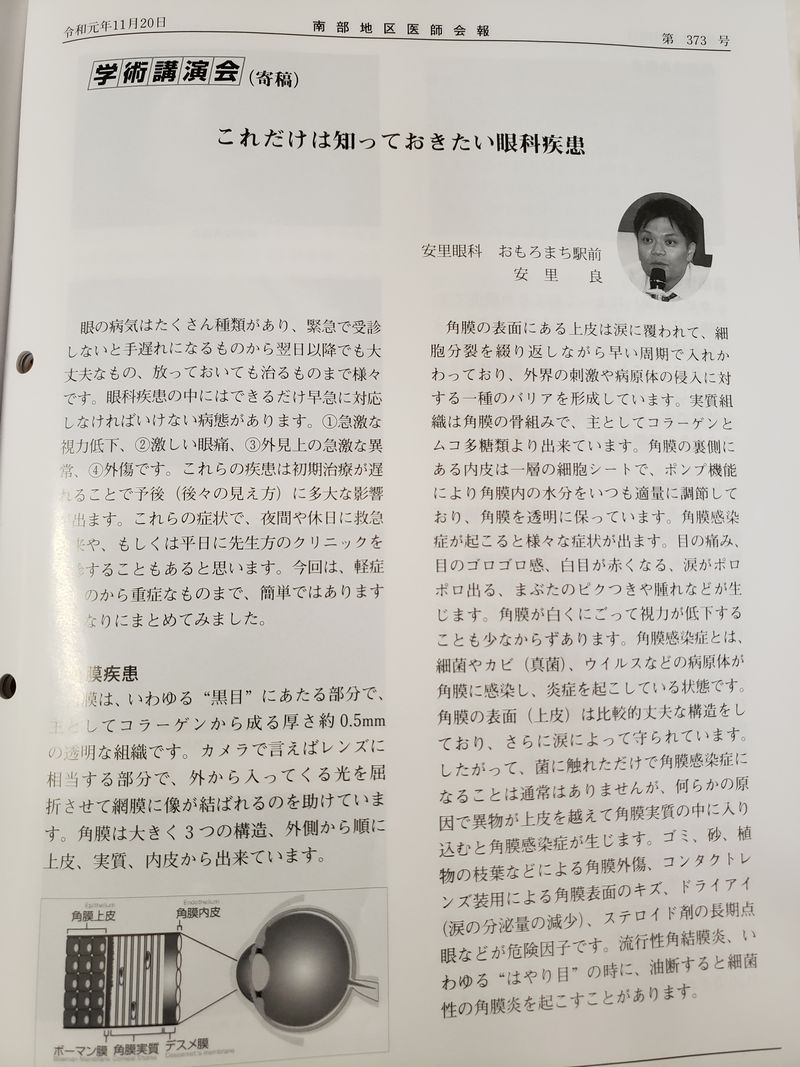

当院の理事長:安里 良先生が所属する「先進医療研究会」にて、このたび白内障手術に関する書籍『よし、白内障の手術を受けよう』

白内障手術を検討している方にとって、「何が不安なのか」「どんな選択肢があるのか」といった疑問に寄り添い、実際に治療を行う医師たちがやさしく丁寧に解説した一冊です。

患者様やご家族の皆様にとって、

待合室にも設置しており、購入もできますので購入希望の方は受付までお気軽にお声かけください。

投稿者:

2024.12.14更新

沖縄労働局長功労者表彰式に出席しました

2024年12月13日(金) 那覇第二地方合同庁舎にて、当院より理事長:安里 良先生が沖縄労働局長功労者表彰式に出席されました。

沖縄労働局は毎年、労働行政関係功労者に対して沖縄労働局長表彰を贈呈することになっています。

この度、当院の理事長:安里 良先生に対して沖縄労働局長表彰を贈呈することになり表彰式に出席となりました。

「労働行政関係功労者」とは、労働者の福祉向上や労働環境の改善、労使関係の調整など、労働行政の発展に貢献した者のことです。

当院は近年、働き方改革として皆様の目に見えるところでは「土曜日午後の休診(おもろまち駅前院)」や「木曜日午後の休診(おもろまち駅前院)」などを実施、皆様の目に見えない内部でも様々な働き方改革を実施、長く働ける労働環境設備のため様々な施策を講じております。

そして、これからも理事長:安里 良先生の指示のもと、当院は様々な働き方改革を推進していく所存です。(検査部 高木)

投稿者:

2023.12.06更新

交通遺児支援として寄付させていただきました

当院、医療法人 水晶会 安里眼科(安里 良盛会長)は2023年11月30日に県交通遺児育成会(船越 龍二理事長)へ50万円寄付させていただきました。

安里眼科おもろまち駅前院で贈呈式があり、安里 良理事長は「子どもたちに好きなことがあれば、どんどんチャレンジしてほしい」と話しておられました。

琉球新報記事はこちら

https://ryukyushimpo.jp/news/living/entry-2538124.html

投稿者:

2023.11.06更新

琉球ゴールデンキングスのオフィシャルパートナーになりました

当院、安里眼科は2023年シーズンよりB.LEAGUE所属プロバスケットボールチーム『琉球ゴールデンキングス』のオフィシャルパートナーになりましたのでお知らせいたします。

キングスファンと一緒に安里眼科もキングスを応援します。

GO! GO! KINGS!

公式ホームページはこちら

オフィシャルパートナーページはこちら

https://goldenkings.jp/partner/official-partner/

投稿者:

2023.04.21更新

Frontiers in Dry Eye 2023春号 Vol18 No.1に当院が紹介されました。

Frontiers in Dry Eye 2023春号 Vol18 No.1に安里眼科が紹介されました。

具体的には、当院のドライアイ診療に関して&当院の紹介といった内容です。

昨年、2022年11月より参天製薬株式会社よりリリースされた『ジクアスLX』に関しても記載しております。

これからも職員一同、日々最新の医療知識を体得し、患者様により良い医療が提供できるよう研鑽に努めてまいります。(検査 高木)

投稿者:

2023.01.06更新

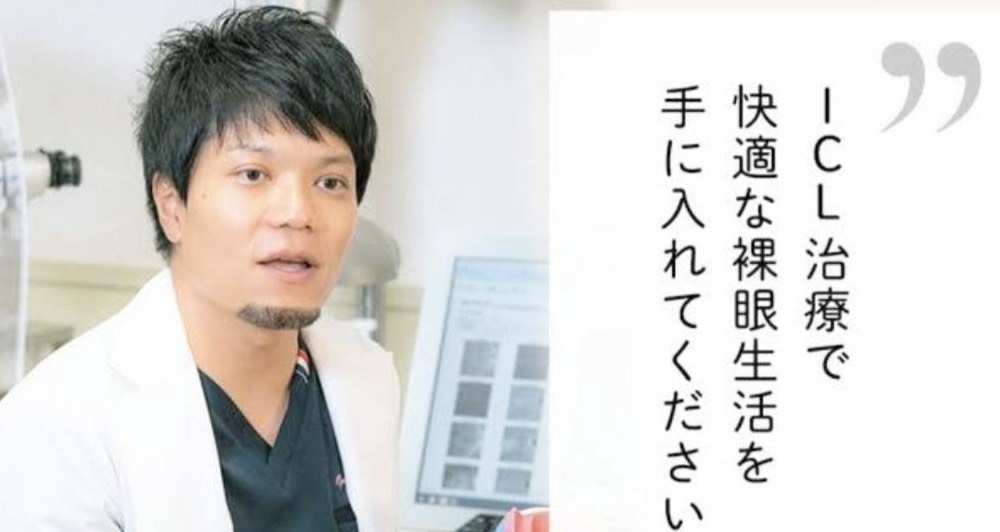

an・an(アンアン)2022年12月号に安里良先生のICLインタビュー記事が掲載されました。

an・an(アンアン)2022年12月号に安里良先生のICLインタビュー記事が掲載されました。

ICLやレーシックなどの屈折矯正手術を考えられてる方やご興味がある方はぜひ当院までお問い合わせください。

ICL治療で快適な裸眼生活を手に入れましょう!! (検査 高木)

投稿者:

2022.03.13更新

安里眼科 糸満本院 開院40周年

安里眼科 糸満本院はおかげさまで開院40周年を迎え、リニューアルオープンいたしました。

これからも安里眼科は患者様本位の医療を推進し、健康寿命の延伸にむけて地域医療に貢献してまいります。

今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿者:

2020.12.24更新

2020年12月24日 沖縄タイムス 命ぐすい耳ぐすい

近年、子どもの視力低下が問題になっています。新型コロナウイルスの影響で休校が数カ月続いたこともあり、自宅で長時間にわたりスマートフォン、ゲーム機を見ていたお子さんも多いのではないでしょうか。特に最近は、小学生からタブレットを用いた授業も行われるようになり、年々上がってきていた近視の有病率に拍車をかける可能性も懸念されます。

近視とは、眼内に入った光が網膜よりも手前で焦点を結んでしまい、網膜にピントが合わない状態を言います。網膜に焦点を結ばない原因として、角膜から網膜までの長さ(眼球の長さ=眼軸長)が正常よりも長い場合と、角膜や水晶体の屈折力が大きすぎる場合とがあります。

近視の多くは学童期に発症し、小学校4~5年生にかけて進行が著しく、20歳前後で止まることが多いようです。最近の日本での調査によると、裸眼視力が0・3未満の小学生の割合は、1979年から2015年までの約35年間で3倍以上に増えています。

子どもの目は、9歳頃までに眼球の大きさや形とともに、見る機能や目を動かす機能も発達していきます。その年頃の生活環境が目の発達に大きく影響します。子どもの近視対策としては▽屋外での活動を増やす(1日に2時間以上)▽長時間目を酷使しない(適度な休憩をいれる)▽適切な眼鏡をかける-ことなどがあります。

眼鏡をかけるタイミングは、例えば学校で黒板に書かれた字が見づらくなった時などです。黒板が見えないと、勉強に対する意欲が失われるなど精神面での影響も懸念されます。また、眼鏡をかけることで近視が進むと考える方もおられますが、網膜にピントが合っていないとピントを合わせようと眼軸が伸びて近視になるので、網膜にしっかりピントを合わせて見ることが大切です。

成長期の子どもは、成長とともに顔の大きさも変わり、眼鏡のかけ具合に不快感を生じることもあります。定期的に眼科を受診して、近視の進行がないか、自分の顔にフィットした適切な眼鏡をかけているかのチェックが重要です。(安里良・安里眼科おもろまち駅前=那覇市)

投稿者:

2020.02.26更新

2020年2月26日 琉球新報ドクターのゆんたくひんたく

眼底検査は、目の病気を発見するために必要な検査です。眼底を診察すると、網膜の状態、目の中の血管や神経の状態などを見て、さまざまな病気を見つけることができます。

眼底検査で観察できる網膜の血管は、人体で唯一、直接目で見ることのできる血管で、血管の状態から高血圧や糖尿病、動脈硬化の程度などを知ることもできます。

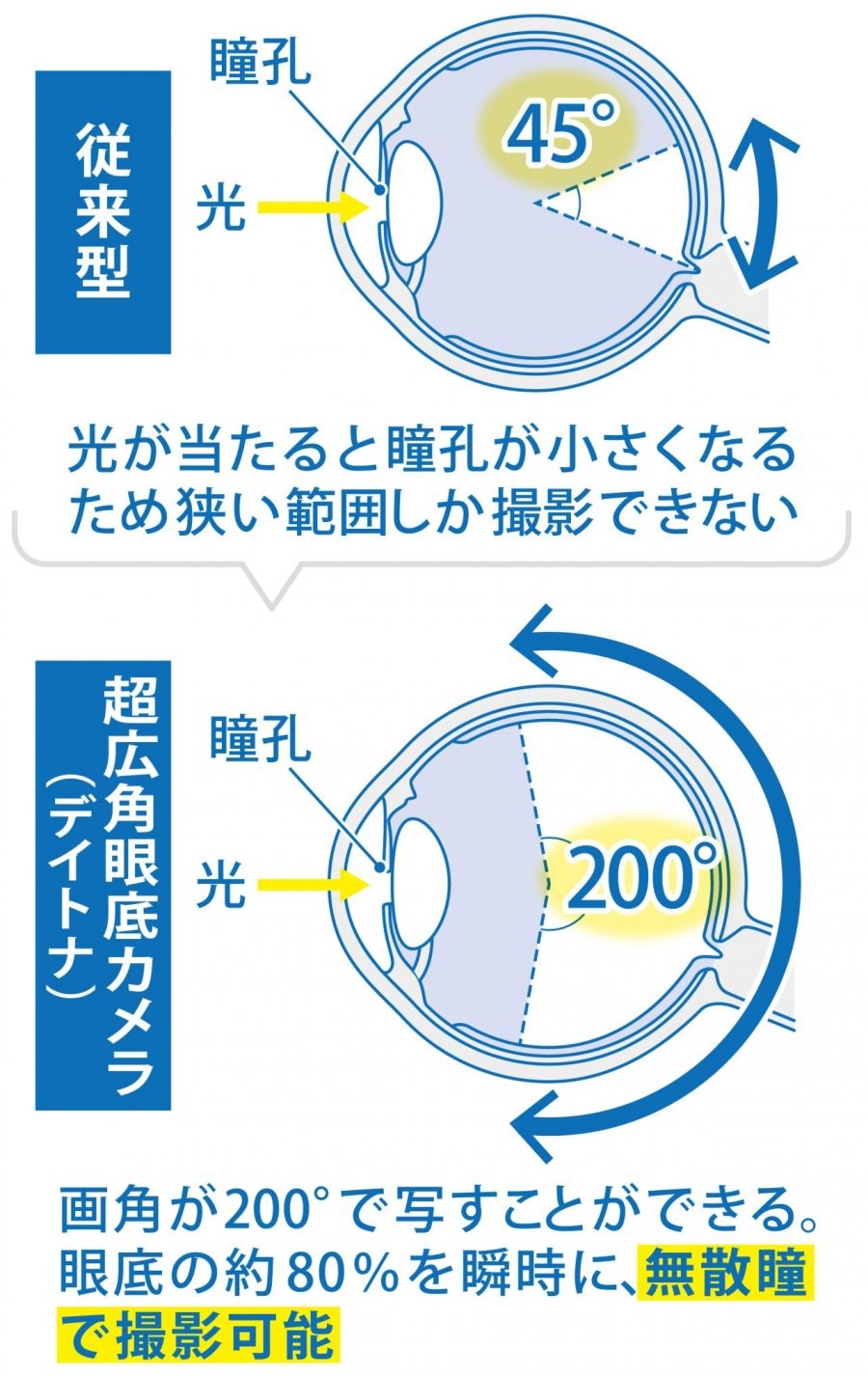

眼底検査は、瞳孔(目の真ん中の黒い部分)からのぞいて行います。瞳孔は光が当たると小さくなり、観察できる範囲が狭くなります。通常、人間ドックや健診では、瞳孔を開かない無散瞳(さんどう)カメラで撮りますが、瞳孔が小さくなって狭い範囲しか撮影できず、網膜の病変が隅の方にある場合は見つかりません。その狭い範囲内で見つかった異常を指摘され、詳しい検査をするために眼科を受診する方がほとんどです。

眼底をより詳しく、網膜を隅々まで観察するためには、検査用の目薬を使って瞳孔を大きく開いて散瞳検査を行います。検査用の目薬を差すと30分前後で瞳孔が開き、元の状態に戻るまで、個人差はありますが約4~6時間かかります。散瞳検査をすると、光がまぶしく感じ、ピントが合わない状態になります。

車の運転が難しくなるため、ご家族に送迎をお願いするか、公共交通機関で来ていただくことになり、ご不便をおかけしてしまいます。

しかし近年、眼科に革命をもたらしたと言っても過言ではない、超広角眼底カメラが登場しました。従来の眼底カメラの画角が45度だったのに対し、超広角眼底カメラは200度で写すことができ、眼底の約80%を瞬時に、しかも無散瞳で撮影可能となりました。

もちろん、それで異常が見つかれば散瞳検査を行う必要がありますが、明らかにその頻度は昔に比べて減ったと感じます。特にお子さんの場合、散瞳するとまぶしがって診察しにくいことが多く、この超広角眼底カメラはスクリーニングにはとても有用だと考えられます。

(安里 良、安里眼科おもろまち駅前 眼科)

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2025年6月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年5月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年8月 (1)

- 2017年6月 (1)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年6月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2015年11月 (1)

- 2015年8月 (1)

- 2015年7月 (1)

- 2006年10月 (1)

- 2004年12月 (1)